Numa região de campos férteis e de linhas de água, outrora navegáveis, rodeada por florestas, arrozais e pauis, Seiça sempre teve uma influência mística para quem a visita, transmitindo a sensação de podermos viajar até ao passado. Localizada na freguesia do Paião, a cerca de 15 km da sede do concelho, Figueira da Foz, Seiça é uma localidade parada no tempo.

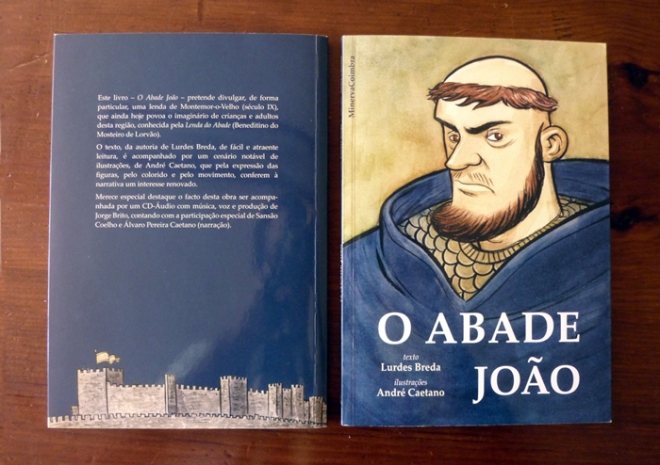

A história deste lugar cruza-se com a lenda do abade João, monge retirado no Mosteiro de Lorvão, que recebeu do rei Ramiro I, de quem era tio paterno, a doação da vila de Montemor-o-Velho.

Reza a lenda que este abade, acompanhado de um pequeno exército de cristãos, perseguiu os mouros até Seiça, onde os derrotou. Durante a noite, depois da vitória, recebe a notícia de que todos os seus homens mortos em combate, tinham ressuscitado milagrosamente. Em reconhecimento pela Graça concedida, o monge decidiu ficar para sempre em Seiça, onde mandou fundar a capela que dedicou a Nossa Senhora de Seiça.

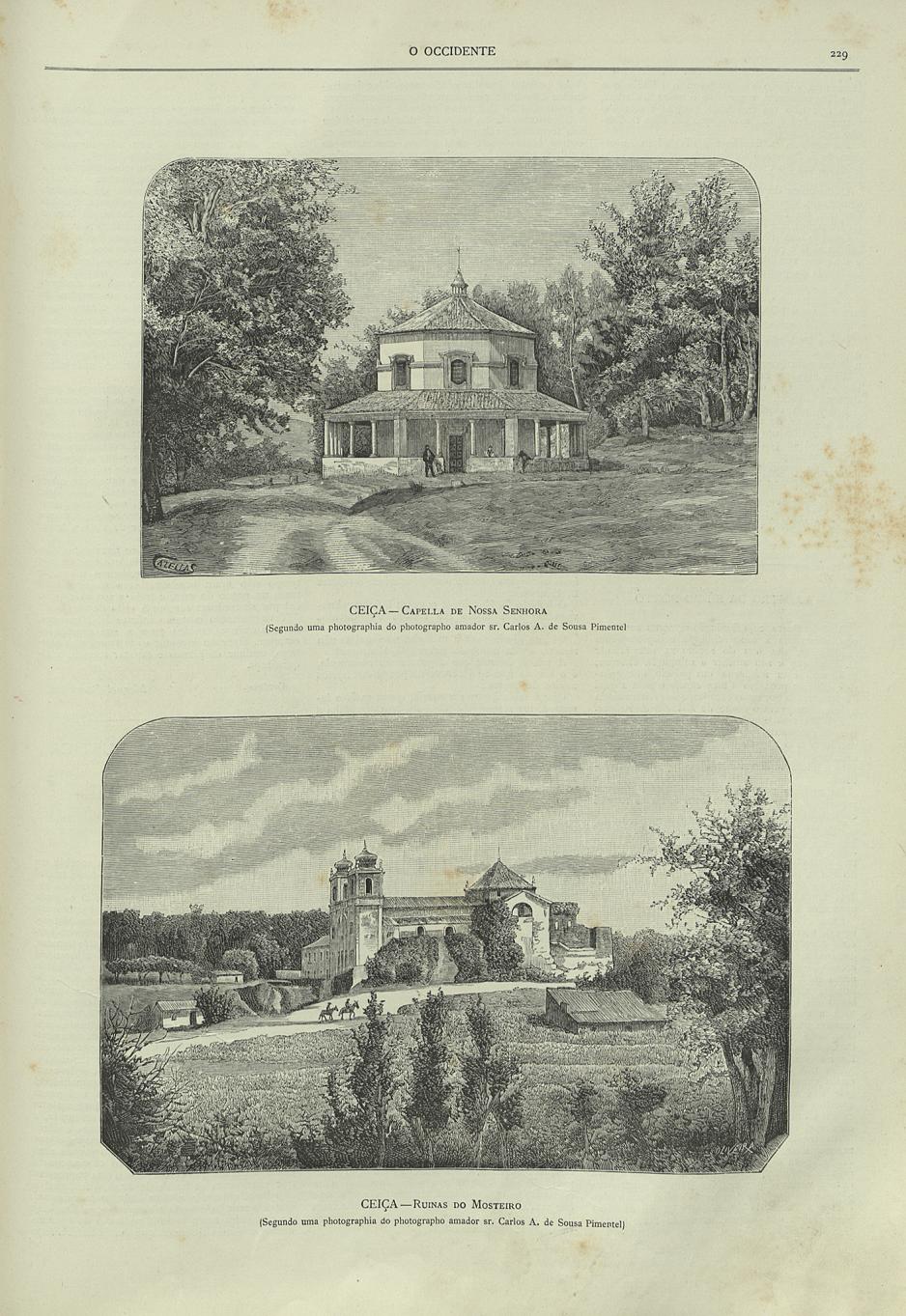

Dessa ermida, que ruiu em 1590, nada resta. Em 1602, no mesmo lugar e por iniciativa de Frei Manuel das Chagas, foi construída a actual capela de Nossa Senhora de Seiça.

Fig. 1 – Capela de Nossa Senhora de Seiça

A poucos metros de distância desta capela encontra-se o Mosteiro de Santa Maria de Seiça, do qual se desconhece a data exacta de fundação e cuja referência documental mais antiga data de 1162, pertencendo então aos Frades Crúzios.

Diz a lenda que certo dia D. Afonso Henriques andava à caça nas matas de Seiça quando um seu criado caiu do cavalo e morreu. Existindo ali perto uma ermida levaram para lá o corpo do jovem cavaleiro. Mas quando já preparavam o seu enterro, eis que o rapaz abre os olhos e revive. Tal milagre foi logo atribuído a Nossa Senhora de Seiça e o rei terá então mandado construir ali perto um Mosteiro em honra a Santa Maria de Seiça. [1]

Em 1175 D. Afonso Henriques doou àquela comunidade uma carta de couto [3] e em 1195 este Mosteiro passou para a Ordem de Cister.

Entre os finais do século XVI e o início do século XVII este edifício foi totalmente reedificado, o qual, devido à proximidade do Colégio de Santa Cruz de Coimbra, passou a funcionar como Centro de Estudos Filosóficos de toda a congregação da Ordem de Cister, entre os séculos XVII e XVIII [4].

Fig. 2 – Mosteiro de Santa Maria de Seiça

Após a dissolução das ordens religiosas em 1834, este mosteiro foi vendido a um particular que transformou parte do edifício em fábrica de descasque de arroz. Presentemente, este monumento, propriedade da Câmara Municipal da Figueira da Foz, encontra-se desprovido de utilização.

Com o cognome de Povoador, o rei D. Sancho I, favoreceu o povoamento em diversos pontos do território português de então. A fundação de um mosteiro não se tratava apenas de uma obra de devoção ou edificação religiosa, assumindo igualmente um papel de estímulo ao desenvolvimento agrícola e à criação de povoações. De facto, os monges desempenhavam um papel civilizacional, económico e administrativo do país, dado que, para além das suas funções religiosas, também cultivavam e ensinavam a cultivar terras e defendiam o território dos inimigos.

A zona onde o convento foi instalado, junto à ribeira de Seiça, então navegável, era uma área bastante alagadiça e pantanosa. Os monges brancos, como era conhecida a Ordem de Cister, contribuíram de forma decisiva para o povoamento, arroteamento e desenvolvimento das vastas áreas que ocuparam. Aplicando as suas inovadoras e intensivas técnicas agrícolas, transformando as envolventes através do desbravamento de terras e da construção de sistemas hidráulicos, rapidamente criaram condições para a fixação de povoados.

Utilizada tanto pelos monges como pelas povoações, a ribeira de Seiça e o controlo dos canais de água revelaram-se fundamentais tanto para a agricultura, como para a implementação de diversos moinhos de rodízio nesta região.

Para além desta ribeira, existem outros cursos de água, tal como o rio Pranto e seus afluentes, que permitiram igualmente a instalação de moinhos nas suas margens.

Dada a escassez de informação é difícil determinar, com exactidão, quantos moinhos terão existido nesta região, qual a data da sua instalação, bem como a sua capacidade produtiva. No entanto, de entre as várias povoações referidas na relação de foros, pagos ao mosteiro entre 1818 e 1835, encontram-se referenciados diversos moinhos, nomeadamente na Azenha, na Ribeira dos Carriços, no Negrote, no Casenho, na Ribeira de Seiça.

De acordo com os documentos manuscritos e respeitantes ao Mosteiro de Santa Maria de Seiça, existentes no Arquivo da Universidade de Coimbra, o foro mais antigo, indicado na referida relação de foros do Mosteiro, é respeitante ao pagamento que, desde 1815, António Joaquim Lopes Garrido, pelo Prazo de um Moinho na Ribeira do Cazenho, paga pelo S. Miguel oito alqueires de trigo e outros oito alqueires de milho e duas galinhas. [5]

No entanto tal não significa que seja o mais antigo, pois tanto o moinho de José Lavaredas como o de Manoel Pedroza filho, também mencionados nos foros, foram herdados de seus pais e, de acordo com os moradores mais antigos desta região, existem moinhos junto à ribeira de Seiça há pelo menos quatrocentos anos.

|

Fig. 3 – Rodízios de um moinho, actualmente construídos em inox, mas que inicialmente seriam de madeira. |

No século VIII surgiu na Europa um novo cereal, o arroz, introduzido no sul de Espanha pelos Árabes.

Até meados do século XIX o cultivo desta planta, em Portugal, era esporádico. Apenas por volta de 1840 é que a orizicultura se começou a desenvolver de uma forma sustentada no Baixo Mondego, em parte devido ao elevado grau de instabilidade política vivida desde as Invasões Francesas (1807-1810) até aquela data, mas também ao facto de os campos de cultivo serem muito pantanosos. [6]

O aparecimento deste novo cereal levou à necessidade de conceber uma forma de o descascar. Através de uma alteração ao sistema de mós dos moinhos, com recurso à colocação de placas de cortiça entre as mós, os moleiros passaram a ter uma nova forma de rendimento.

Para além das mudanças que aconteceram na agricultura, também no domínio da administração do território ocorriam alterações.

Em 1830 Lavos foi elevado a concelho, composto pelas freguesias de Lavos e de Paião [7] e integrado na comarca de Soure. Em 1834 foram extintas as ordens religiosas em Portugal e em 1835 o concelho de Lavos passou a designar-se por concelho de Lavos e Paião. Em 1853 este concelho foi extinto, passando as povoações que o constituíam a fazer parte da comarca e concelho da Figueira da Foz, até à presente data.

De entre os documentos manuscritos da Câmara do Couto de Lavos, existentes no Arquivo Histórico Municipal da Figueira da Foz, encontra-se um recenseamento geral dos eleitores do concelho de Lavos, de 1852 [8], no qual é indicada a profissão dos mesmos. Nesse recenseamento é feita a referência a quatro moleiros na povoação de Casenho, nove na Ribeira de Seiça e um no Vale Vendeiro.

Na recolha de Informações para a Estatística Industrial do Districto de Coimbra, em 1861, Francisco Teixeira da Silva [9] relata que existiam no distrito de Coimbra 1.101 moinhos, sendo o concelho da Figueira da Foz aquele que possuía o maior número, num total de 227 moinhos. Era na freguesia do Paião [10] que se encontrava a maior concentração de moinhos deste concelho: quarenta e dois moinhos de água e quatro de vento.

Onde outrora existiram dezenas de moinhos de água, hoje subsistem apenas vestígios de alguns desses engenhos. Desde Seiça até ao Casenho ainda é possível encontrar edificações de seis moinhos, todos de rodízio horizontal, em relativo estado de conservação.

Fig. 4 – Localização dos moinhos ainda existentes desde o Mosteiro de Santa Maria de Seiça até ao Casenho |

Ribeira de Seiça, freguesia de Paião:

1 – Moinho dos Carriços, em ruínas;

2 – Moinho da Benta, em ruínas;

Casenho, freguesia de Borda do Campo:

3 – Moinho do Fernandes, conservado, mas desactivado;

4 – Moinho de José Ferreira de Carvalho, em ruínas;

5 – Moinho de Manuel Maria Ferreira de Carvalho, ainda em funcionamento;

6 – Moinho de Manuel Maria Ferreira de Carvalho, em ruínas;

Moinho de Manuel Carvalho

Deste seis moinhos apenas um se encontra em pleno funcionamento. Manuel Carvalho é o único moleiro que nesta zona ainda continua a fazer farinha e a descascar arroz, a tempo inteiro, tal como fazia o seu pai, o seu avô e as gerações anteriores, desde há pelo menos quatrocentos anos.

Adaptado aos cereais produzidos na região, o seu moinho possui dois conjuntos de mós, um para farinação e outro para descasque de arroz.

Fig. 5 – Manuel Carvalho no seu moinho, junto às mós de descasque de arroz (moinho 5 na fig. 4) |

A manutenção de um moinho inclui diversas tarefas, entre elas a picagem da mó andadeira. Com alguma regularidade, e para tirar a casca ao arroz, esta mó tem de ser picada, dado que a sua superfície inferior vai ficando lisa.

Com o auxílio de um rodilhão e de uma alavanca, o moleiro retira a andadeira da sua base.

|

Fig. 6 – O moleiro retira a mó andadeira |

Depois de bem apoiada, segue-se picagem de toda a superfície desta mó.

|

Fig. 7 – Picagem da mó andadeira |

O descasque de arroz é efectuado através da colocação de uma cama de cortiça entre as duas mós, criando uma superfície macia, evitando assim que o grão se quebre e ou se transforme em farinha.

|

Fig. 8– Cama de cortiça para o descasque de arroz |

Depois de concluída a picagem, é necessário voltar a colocar a andadeira sobre a segurelha.

|

Fig. 9 – Reposição da andadeira |

Após a conclusão desta tarefa é altura de abrir a comporta da água e colocar o rodízio a girar para descascar arroz.

As mós de farinação sofrem um processo de picagem idêntico, de forma a evitar que vidrem e deixem de fazer farinha.

Fig. 10 – Arroz a ser descascado |

Fig. 11 – Arroz descascado, em pormenor |

Na fase de descasque, o arroz cai misturado com a casca. Para o limpar, o moleiro ergue-o com recurso a uma tarara.

Fig. 12 – Depois de descascado, o arroz tem de ter erguido, para ficar limpo de cascas |

Provérbios dos moleiros

«Deus te salve, saco:

Primeiro, vai a minha Maria,

Tira a maquia;

Depois, vai a minha mulher,

Tira o que quer;

Depois, vai lá a minha Inácia,

É uma desgraça;

E eu, se não fosse pelas contas que tenho a dar,

Nem um saco ao dono havia de mandar».

São muitos os agricultores da região que procuram este moinho. Quem já provou, diz que o gosto do arroz descascado artesanalmente, sem qualquer processo de branqueamento, tem outro sabor. Dizem também que a farinha produzida neste moinho atribui um paladar à broa muito mais saboroso do que outra qualquer.

Um moinho tão antigo tem de ser tratado com carinho. Com 86 anos e com a força que a saúde ainda lhe permite é junto às mós que Manuel Carvalho se sente feliz, mas lamenta que mais ninguém queira aprender o ofício.

Para este moleiro o seu moinho é a sua vida e antes que se perca para todo o sempre, urge preservar este património vivo, para além do edificado.

Na Borda do Campo, uma freguesia onde o património etnográfico é rico e cuja principal actividade económica é ainda a agricultura, nomeadamente o cultivo do arroz e do milho, mas onde a mecanização foi aos poucos substituindo os trabalhos outrora realizados através da força física, é urgente preservar esse património, o qual pode ser uma atracção turística e uma mais valia para estas gentes, bem como um testemunho vivo para as gerações futuras.

Foi com a consciência da necessidade de preservar um pouco deste património que realizámos esta reportagem. Neste vídeo é possível observar uma actividade menos vista pelo público em geral, mas fundamental para o bom funcionamento do moinho – o picar da pedra.

Notas

[1] SILVA, Eurico, Convento de Seiça – Memórias, Cadernos Municipais, nº 36, Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1999, pp. 7-11

[2] Capela de Nossa Senhora de Seiça, IGESPAR, http://www.igespar.pt/patrimonio/pesquisa/geral/benscomproteccaolegal/detail/74885/

[3] Em 1175 D. Afonso Henriques (juntamente com seu filho, o rei D. Sancho I) fez a doação do Couto de Barra a D. Paio Egas, prior de Seiça. O território doado ao Mosteiro compreendia quase todas as terras que constituem actualmente as freguesias de Alqueidão, Borda do Campo de Marinha das Ondas e Paião, no concelho da Figueira da Foz, bem como a quinta do Seminário, pertencente à freguesia da Vinha da Rainha, no concelho de Soure.

PRATAS, José Casaleiro, Elementos para a história eclesiástica da freguesia do Paião, e Assassinos e Assassínios no extinto concelho de Lavos no tempo do cabralismo, Edição da Junta de Freguesia do Paião, 2004, pp. 47-49

[4] Em 1774 esta escola foi transferida para o Colégio do Mosteiro de Alcobaça, cujos alunos, entretanto, vinham passar férias a Seiça. Após a extinção das ordens religiosas em Portugal, em 1834, constatou-se que a biblioteca do Mosteiro de Santa Maria de Seiça continha 1755 volumes.

SILVA, Eurico, Paião, edição da Junta de Freguesia do Paião, 2005, pp. 21

[5] Livro dos Foros do Real Mosteiro de Ceiça, fl. 13 verso

[6] VAQUINHAS, Irene; MENDES, José Amado, Canteiros de Arroz: a orizicultura entre o passado e o futuro, Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, 2005, pp. 55-57

[7] Quando em 12 de Março de 1771, D. José I criou a comarca da Figueira da Foz, entre outras povoações, Paião e Lavos foram desmembrados do concelho de Montemor-o-Velho, ao qual pertenciam até essa data.

[8] Recenseamento geral dos eleitores e elegíveis para deputados, do concelho de Lavos – 1852, Câmara do Couto de Lavos

[9] SILVA, Francisco Teixeira da, Informações para a Estatística Industrial do Districto de Coimbra, Lisboa, Imprensa Nacional, 1861, pp. 44

[10] Actualmente o concelho da Figueira da Foz é constituído por 18 freguesias. Parte do território da freguesia do Paião passou para as freguesias de Marinha das Ondas, Alqueidão e Borda do Campo, criadas posteriormente.

Bibliografia

CONCEIÇÃO, A. Santos, Terras de Montemor-o-Velho, Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, 1992

PRATAS, José Casaleiro, Elementos para a história eclesiástica da freguesia do Paião, e Assassinos e Assassínios no extinto concelho de Lavos no tempo do cabralismo, Edição da Junta de Freguesia do Paião, 2004

SILVA, Eurico, Convento de Seiça – Memórias, Cadernos Municipais, nº 36, Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1999

SILVA, Eurico, Paião, edição da Junta de Freguesia do Paião, 2005

SILVA, Francisco Teixeira da, Informações para a Estatística Industrial do Districto de Coimbra, Lisboa, Imprensa Nacional, 1861

VAQUINHAS, Irene; MENDES, José Amado, Canteiros de Arroz: a orizicultura entre o passado e o futuro, Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, 2005

http://www.igespar.pt/patrimonio/pesquisa/geral/benscomproteccaolegal/detail/74885/

http://www.igespar.pt/patrimonio/pesquisa/geral/benscomproteccaolegal/detail/71634/

Idem, Livro dos Foros do Real Mosteiro de Ceiça

Inês Pinto

Extraído do artigo publicado na “Molinologia Portuguesa”, volume anual de 2009, da Rede Portuguesa de Moinhos

Livro “Portugal, Terra de Moinhos” de Jorge Miranda

“ Os moinhos de Portugal, verdadeiras sínteses do encontro humano com a natureza, são expressões genuínas da cultura material das regiões e reflectem também modos de vida, mentalidades, formas de ver o mundo e o lugar dos homens. Este valioso património, transmitido de geração em geração, apura-se em cada tempo e lugar com invenções e adaptações que acrescentam variedade a um mesmo princípio elementar de funcionamento.”

Rede Portuguesa de Moinhos in prefácio

Após um longo trabalho de campo, em 2008 Jorge Miranda lança o livro “Portugal, Terra de Moinhos”. Este livro é um álbum emblemático onde cada moinho é apresentado num contexto geográfico e histórico, não esquecendo a caracterização das actividades que a existência dos moinhos permitiram.

Em Dezembro de 2009 tivemos a oportunidade de estar à conversa com Jorge Miranda, no interior do Moinho da Cruz, em Oeiras.

Apresentamos aqui um excerto dessa conversa.

Para saber mais sobre este livro, visite a Rede Portuguesa de Moinhos

Deixe um comentário